Synopsis : Mononoke Hime (Princesse Mononoke) est un récit épique et bouleversant se déroulant au Japon de l'ère Muromashi (XVème siècle). Il nous conte l'histoire du jeune Prince Ashitaka qui, frappé d'une malédiction mortelle, doit quitter son village dans l'espoir de trouver une réponse à son mal auprès du Dieu Cerf. Dans sa quête, Ashitaka sera témoin d'un conflit et s'impliquera dans la guerre cruelle que se livrent les humains et les dieux de la forêt. Ce conflit entre nature et civilisation est symbolisé par la lutte sans merci opposant San, jeune fille élevée par les loups et qui se fait appeler princesse Mononoké, à Dame Eboshi, chef du clan des forgerons et responsable de la destruction de la forêt. Ashitaka s'efforcera de concilier les intérêts de chacun. En vain... La guerre sera menée à son terme et le monde s'en trouvera à jamais changé.

Paru en 1997 au Japon et en 2000 en France, le film d’Hayao Miyazaki, somme de trois années de travail pour les Studios Ghibli, est certainement l’une des œuvres les plus abouties qui soient, aux thématiques et mythologies éternelles : l’initiation adolescente par paliers d’épreuves, une dualité Bien/Mal dépassant le simple manichéisme, l’affrontement entre les forces telluriques et celles biologiques, la Nature, l’Amour et la Guerre, les philosophies Bouddhiste et Shintoïste...

Le film s’inscrit dans le genre Jidaigeki (drame historique japonais), où fourmillent samouraïs et chevaliers, actes héroïques et batailles spectaculaires, et dont le cinéma d’Akira Kurosawa fut le modèle idéal (Les Sept Samouraïs (1954), La Forteresse cachée (1958), Kagemusha, l’ombre du guerrier (1980)). On notera, à la seule lecture du synopsis, l’évidente importance des thèmes écologiques, chers à Miyazaki et que l’on retrouvent en particulier dans Nausicää de la Vallée du Vent (1984 au Japon et 2006 en France), film où est entamée la réflexion philosophique du réalisateur sur les liens vitaux unissant l’Homme et la Nature.

De la genèse du film, on sait que celle-ci fut ancrée dès les années 1970 dans le folklore japonais, mais en écho au conte occidental de la Belle et la Bête (histoire certainement orale aux origines inconnues, et dont la version la plus populaire reste celle de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, parue en 1757 sous une forme abrégée). Une ébauche préparatoire en sera d’ailleurs publiée au Japon dès 1983, dans une version relativement sombre et non destinée aux enfants, puis de nouveau en 1993, dans la perspective d’un film. Ce projet initial devra finalement être profondément modifié, en raison de la sortie concurrente de La Belle et la Bête (G. Trousdale et K. Wise) par les Studios Disney dès 1991 (voir affiche teaser de John Alvin ci-dessous). Face au phénoménal succès du film au Japon, ces derniers se procureront toutefois les droits de diffusion mondiaux de l’œuvre, en accord avec Miyazaki lui-même, mais tenteront - sans succès - « d’occidentaliser » le jeu des personnages, les dialogues et une partie de la promotion publicitaire, afin de satisfaire un public plus ou moins friand de « simplicité dramatique »… (cf. le site francophone consacré aux Studios Ghibli : http://www.buta-connection.net/films/mononoke.php).

Dessins de recherche conceptuelle des Studios Ghibli.

En regardant l’affiche française, le spectateur qui ne connaitrait pas le film aura certainement et malgré tout le sentiment d’être entrainé dans un univers de conte, mélange visuel du Petit Chaperon Rouge (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Chaperon_rouge), de la Belle et la Bête, du Livre de la Jungle (R. Kipling - 1894) et des différentes histoires d’Enfant(s) Sauvage(s) (F. Truffaut - 1970), véridiques cette fois-ci. Cette jonction entre réalité et Merveilleux se retrouve visuellement dans un dessin relativement réaliste, dans la gravité du visuel (appuyée par la démesure du loup blanc, la présence du couteau et le sang barbouillant le visage de l’adolescente), ainsi que dans la présence discrète de mère-nature (visible sur le dessin originel de Miyazaki, autant que sur l’affiche japonaise, finalement recadrée dans sa version française).

La mythologie inhérente à l’histoire ne ressurgira qu’après coup, entre les vêtements connotés de celle que l’on suppose à juste titre être la princesse Mononoké annoncée (titre traduisible par « princesse aux esprits », San se présentant comme la « princesse des spectres »), le masque et les peintures rituelles (de guerre) et un loup/louve légendaire à rapprocher thématiquement de la louve romaine de Romulus et Rémus, enfants eux-mêmes abandonnés de l’Homme et recueillis par la Nature. Le lien entre l’adolescente, la nature et la déesse-louve (Moro) est prédominante, et présenté d’office comme la pierre tri-angulaire du sujet du film : la scène imagée sur l’affiche sera l’une des scènes clés du long métrage, lorsque le prince Ashikata rencontre pour la première fois San et ses loups… On remarquera enfin la présence insistance de la couleur rouge, annonciatrice de violence, de passions, de souillure et de purgation, qui est mise en relation dès la graphie du titre avec une blancheur idéalement pure et innocente.

La version américaine de l’affiche, coproduite par Disney/Miramax, illustre finalement un film très différent : l’accroche insiste sur la seule thématique épique et guerrière, inscrite dans un monde crépusculaire et barbare de fin des temps, tandis que le bouclier gravé et les défenses de ce que l’on perçoit faussement comme un oppidum celtique digne de la Guerre des Gaules finissent d’ancrer le film dans une Histoire qui n’est pas la bonne, présence semi-anachronique d’une Princesse Mononoké oblige ! Les principales clés du film (conte référencé, écologie, philosophie, traditions religieuses) n’y sont pas représentées, au seul profit du message initiatique type d’un univers d’héroic-fantasy, et dans un design qui respecte les lois de ce seul dernier genre.

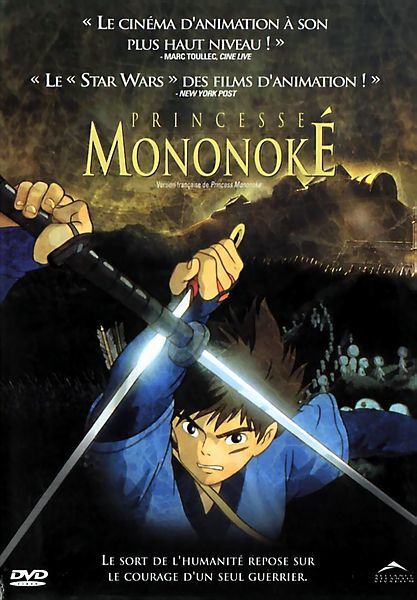

Pour la sortie DVD vidéo, la promotion héritera d’un visuel totalement décalé, où ni les thématiques ni la princesse titrée ne sont illustrées, et où l’amalgame avec Star Wars (pour les sabres lasers et les influences stylistiques asiatiques ?) sombre dans le ridicule publicitaire, sinon la pure tromperie marketing. On comprendra, dès lors, que pour le grand public, l’Anim’ japonaise soit un terrain permanent de mésentente et d’incompréhension, largement ouvert au flanc de la critique. Le public français en particulier aura trop longtemps était totalement sous-informé vis à vis des qualités plastiques, scénaristiques et thématiques pourtant fulgurantes dans les chefs-d’œuvre en série produits par les Studios Ghibli, films issus des années 1980 et 1990, et qui mettront parfois plus de dix ans à être ainsi re-découverts en Europe.

Pour compléter l’analyse du film, ou retrouver certains visuels en grande taille :

http://www.cinelegende.fr/archive/programme2008/livret/livret_mononoke.pdf

http://www.buta-connection.net/films/mononoke.php

http://www.buta-connection.net/galeries/galeries.php?cat=Princesse%20Mononoke