Du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale reste de manière évidente une balise marquante de la chronologie de l’Histoire de France, de l’Europe et du monde. Inscrite dans les programmes d’histoire des classes de CM2, de 3ème, de 1ère et de la voie professionnelle, elle interroge encore aujourd'hui de différentes manières : pourquoi une guerre en Europe en 1914 ? En quoi est-elle une guerre totale ? Quelles mémoires conserve-t-on aujourd’hui ? Pourquoi et comment commémorer son Centenaire ?

Au travers du 7ème Art, la Grande Guerre et ceux qui l'ont vécu auront été immortalisés via une multitude d'oeuvres, de la fiction au documentaire, du programme court à la série, du film d’animation à la diffusion d’images d’archives, de très nombreux projets contribuant ainsi de fait, en 2014 et au-delà, à la multiplicité des supports commémoratifs. L'affiche, et plus particulièrement l'affiche de film, participe de ce devoir de mémoire, cependant inévitablement inscrit entre imaginaire et réalité du conflit. Outre La Grande illusion (Jean Renoir, 1937, déjà évoquée dans un article précédent, voici proposé un parcours parmi les visuels liés aux films et aux réalisateurs les plus référentiels... Nous nous associons par ailleurs et dasn ce cadre aux propos pédagogiques, aux nombreux documents et aux pistes d'exploitations développées sur le site officiel "14-18 : mission centenaire" ( http://centenaire.org/fr ).

Citons d'emblée et à titre documentaire plusieurs liens internet complémentaires :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_films_sur_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale : liste de films Wikipédia ;

et http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/centenaire_14-18-Cinematheque-Action-Educative.pdf : ressources audiovisuelles proposées par la Cinémathèque de Toulouse ;

http://www.ecrannoir.fr/dossiers/14-18/index.html : dossier thématique du site Ecran noir ;

http://www.cineclubdecaen.com/analyse/premiereguerremondialeaucinema.htm : dossier thématique du Ciné Club de Caen ;

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/POUR_MEMOIRE/armistice_1918/grandeguerreetcinema/11-novembre_pdf.pdf : dossier de 38 pages réalisé par le Scérèn-CNDP.

Lorsque la Guerre éclate, le Cinéma, né en 1895, est encore jeune : il a vingt ans à peine mais sait déjà enregistrer ou reproduire le réel. Il est vite sollicité pour rendre compte de ce conflit mondial, dont le nombre de victimes sera sans précédent (10 millions et 8 millions d'invalides en quatre ans). Guerre moderne (de par les moyens militaires et les techniques de combat employés) filmée par un médium moderne, la Première Guerre mondiale voit en parallèle se multiplier les journaux illustrés et les actualités filmées, le dessin de propagande et les premières bandes dessinées engagées (dont Les Pieds-Nickelés de Louis Forton, opposées aux Allemands à partir e janvier 1915 dans le journal L'Epatant). Le Cinéma et ses affiches deviennent par la force des choses des instruments de propagande pour influencer dans un sens ou un autre l’opinion publique.

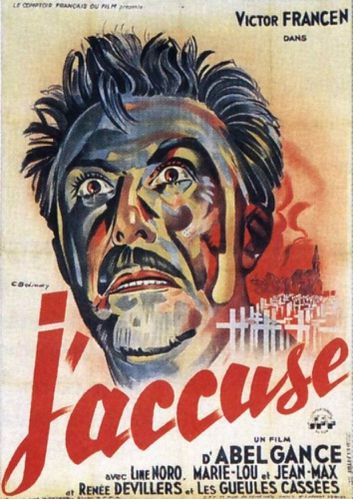

Citons un premier film notable : J'accuse, par Abel Gance (film muet en 1918 et version parlante en 1938), réalisé en partie lors des mutineries de 1917 et qui dénonce la boucherie inhumaine. Le dessin (lithographie) de l'affichiste Maurice Tamagno (imprimerie Delattre) souligne les souffrances et la mort par le biais d'un gros plan sur un visage dévasté.

En 1918, Chaplin réalise le pamphlet Charlot soldat, film muet sonorisé et burlesque qui a aussi le mérite de mettre l’accent sur la réalité du conflit vécue quotidiennement par les soldats. Marc-Luc, de l'agence Pathé cinéma, et Raoul Arthez, illustreront chacun leur version de ce film parfois rebaptisé Le Rêve de Charlot soldat. Nous présentons ici, faute de mieux, un version américaine de l'affiche, basée sur un photographie de plateau.

L'année 1925 voit paraître La Grande parade de l'américain King Vidor, où un jeune Américain, engagé en 1914, est tombé amoureux d'une fermière française. Les affiches jouèrent ainsi aisément de la monstration de ce romantisme, sur une toile de fond dramatique.

En 1930 et 1931, c'est au tour d'Howard Hawks (avec La Patrouille de l'aube) et d'Howard Hugues (avec la production mégalomane des Anges de l'Enfer) de présenter chacun leurs visions du conflit, via les aventures de fiers pilotes engagés dans les escadres britanniques de la RAF. Les affiches US illustrent assez classiquement le sujet dans la veine du serial ou du récit de type pulp, blonde fatale à l'appui.

L'année 1930 est marquée par un autre événement cinématographique d'envergure : la reprise sur les écrans par Lewis Milestone de l’œuvre antimilitariste célèbre de l’écrivain allemand Erich Maria Remarque, A l'Ouest rien de nouveau, où de jeunes lycéens patriotiques découvrent la réalité du conflit. Le film obtiendra 2 Oscars mais sera censuré en France comme en Allemagne. Compte tenu de son succès, le film connaîtra de nombreuses affiches, dont nous retenons les deux suivantes, pour leurs rapports au livre ou leurs tonalités d'affiches d'enrôlements.

Autres adaptations majeures : celle de L'Adieu aux armes d'Ernest Hemingway (1929) par Frank Borzage (1932), qui relate l’histoire d’amour dramatique entre un ambulancier américain et une infirmière anglaise. Celle, surtout, des Croix de bois de Roland Dorgelès (Prix Femina 1919), transcrit à l'écran avec une grande sensibilité par Raymond Bernard en 1932. Ce film, tourné en partie sur les lieux des combats, offre à Charles Vanel l'un de ses premiers grands rôles. Les diverses affiches des Croix de bois seront illustrées par Jean Mascii et Roland Coudon.

Affiche par Roland Coudon

La postérité des Croix de bois influence une autre oeuvre d'Howard Hawks en 1936, Les Chemins de la gloire, qui sera retitré... Le Chemin de la gloire sur l'affiche française, qui préfigure graphiquement certains visuels de La Grande illusion de Renoir en 1937 !

En 1946, Claude Autant-Lara réalise Le Diable au corps, en adaptant cette fois-ci Raymond Radiguet (roman de 1923), où l'esseulée Michelien Presle s'éprend du beau Gérard Philippe tandis que son mari est au Front. La publication du Diable au corps provoqua un grand scandale, car il postulait la guerre comme condition même du bonheur des amants et portait atteinte au respect sacré dû au soldat. L'affiche est plus sage, narrant néanmoins l'idylle sous le signe de la damnation (dans la lettre D du mot Diable), tout en supprimant toute référence directe au conflit mondial.

En 1957, c'est au tour de Stanley Kubrick de réaliser un film qui frappe les esprits et devient censuré en retour. Dans Les Sentiers de la gloire, tourné en Autriche, le personnage incarné par Kirk Douglas brave l’imbécillité du haut commandement et les offensives aveugles. Ce film engagé sera interdit en France jusqu’en 1974.

Résulteront de cette ambitieuse production deux versions de l'affiche très graphiques, de part et d'autre de l'Atlantique, l'une illustrant au plus juste la phrase " Les sentiers de la gloire ne mènent qu’à la tombe ", vers tiré d’un poème de Thomas Gray et qui servira de titre à un roman d’Humphrey Cobb initialement publié en 1935.

En 1966, John Guillermin, futur réalisateur de La Tour infernale (1974) et de Mort sur le Nil (1978), tourne Le Crépuscule des Aigles, évocation d'un as aérien allemand incarné par George Peppard. L'affiche, qui fait sans doute plus penser au premier abord à un film d'aventure concernant la Deuxième Guerre mondiale, met en valeur les combats... autour de la plastique sulfureuse d'Ursula Andress ! Le dessin est signé par Boris Grinsson (1907-1999), auteur réputé de 2000 affiches, dont les visuels internationaux de Frankenstein (Whale, 1931), Gilda (Vidor, 1946), Certains l'aiment chaud (Wilder, 1959), Les Oiseaux (Hitchcock, 1962) et Bons Baisers de Russie (Young, 1963).

Evoquons, dans cette chronologie thématique, l'inattendu Ah ! Dieu que la guerre est jolie de Richard Attenborough, comédie musicale grinçante de 1969 qui souligne l'indifférence des élites devant le massacre des citoyens ordinaires. L'affiche est tout aussi souriante !

Dalton Trumbo, scénariste longtemps mis à l'index par Hollywood, réalise en 1971 Johnny s’en va-t-en guerre, remarquable fiction où un jeune soldat, devenu totalement déchiqueté et infirme suite à l'explosion d'un obus au dernier jour du conflit, demande l’oubli par euthanasie... Basé sur le propre ouvrage de Trumbo (publié en 1939), le film paru alors que les États-Unis étaient en pleine guerre du Viêt Nam. La sortie du film et sa reconnaissance au festival de Cannes eurent une seconde résonance avec l'actualité, écho que l'on retrouvera également sur l'affiche américaine et française, où trois guerres se retrouvent mises en perspective...

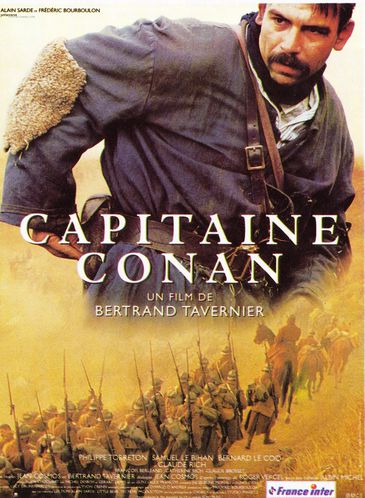

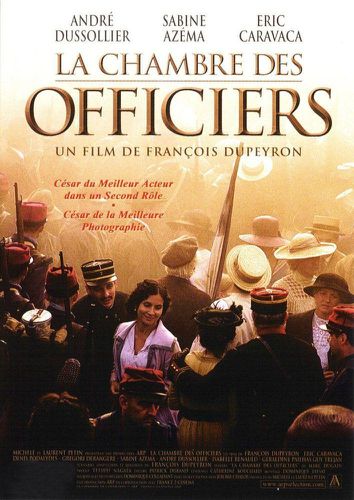

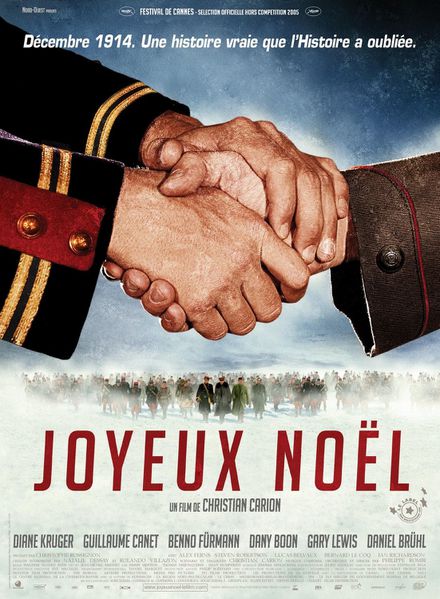

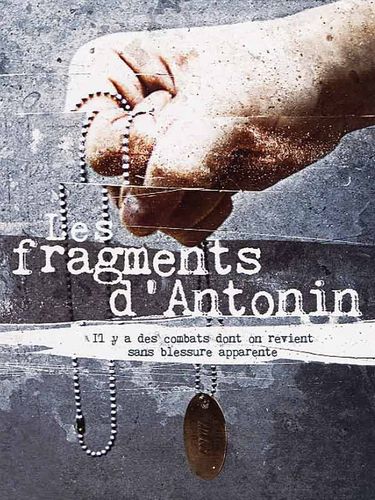

S'ensuivent dans les décennies 1970 à 2000 plusieurs films français notables, que nous traiteront donc ensemble : La Victoire en chantant de Jean-Jacques Annaud (1976), La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier (1989), Le Pantalon d'Yves Boisset (1996), Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (1996), La Chambre des officiers de François Dupeyron (2001), Un Long dimanche de fiançailles par Jean-Pierre Jeunet (2004), Joyeux Noël de Christian Carion (2005) et Les Fragments d'Antonin par Gabriel Le Bomin (2006).

Pour La Victoire en chantant, l'affichiste Michel Dubre créé un visuel qui, suivant le propos du film, se moque ouvertement du surréalisme des symboles nationalistes, transportés au coeur de la savane des colonies africaines.

Tavernier optera de son côté et par deux fois pour des incarnations humaines de la Guerre : le traumatisme vécu par Conan (Philippe Torreton), nettoyeur de tranchées dans les Balkans, rejoint ainsi celui du commandant Dellaplane (Philippe Noiret), chargé de recenser les soldats disparus en 1920. A l'affiche, deux acteurs de plein front et de plein fouet, photographiés par Etienne George...

Pour La Chambre des officiers, l'affichiste Pascal Lesoing opte pour une vision en plongée d'une foule de personnages, femmes et militaires réunis. A cette vision d'un bonheur perdu ou insouciant se superpose une inquiétante atmosphère éthérée ou embrumée : les corps et les sourires disparaissent déjà, tandis que s'élèvent les fumées de la guerre à laquelle semble partir les conscrits...

De sourires ou de leurs absences, et d'un univers de souffrances, il est aussi question sur les principaux visuels d'Un Long dimanche de fiançailles (adaptation en 2004 du roman de Sébastien Japrisot paru en 1991), de Joyeux Noël (sur le thème de la trêve de Noël 1914) et des Fragments d'Antonin (évocation du traitement psychologique des gueules cassées et des traumatisés de guerre). Là, l'affiche nous confronte aux blessures secrètes du personnage incarné par Audrey Tautou, trop loin du Front où son amoureux Manech est porté disparu. Ici, c'est une inespérée poignée de mains qui unit les hommes malgré le contexte belliqueux. Enfin, dans la veine du célèbre visuel de La liste de Schindler (S. Spielberg, 1993), un arrière-plan grisâtre, un gros plan sur une main et une médaille militaire suffissent à évoquer une ambiance, un genre et un récit résolument "contre"...

Affiche par Laurent Lufroy, photographie de Jean-Claude Lother

Agence Fidelio / Le Cercle noir

Agence Fidelio / Le Cercle noir

Spielberg, précisément, qui après avoir longtemps illustré la Deuxième Guerre mondiale sous différents angles (comédie, film de guerre, aventure, autobiographie et production de séries) s'est attaché à la Première en 2011 avec l'adaptation sensible du roman jeunesse Cheval de guerre, du britannique Michael Morpurgo (1982). L'affiche internationale, réalisée par les studios BLT Communications, se contente de magnifier l'amitié entre le héros (Albert) et sa monture nommée Joey, le contexte crépusculaire étant rappelé par la tenue militaire, le titre, l'accroche et les cavaliers visibles en arrière-plan.

Nous poursuivrons ce vaste panorama en 2014, avec les films à venir évoquant, cent ans après, cet immense conflit.