Centenaire de la Première Guerre mondiale oblige, il convenait de revenir sur ce site sur un certain nombre d'oeuvres ayant marqué l'histoire de la représentation de la "Der des ders" à l'affiche. Débutons comme il se doit par La Grande Illusion, film de Jean Renoir (1894 - 1979) longtemps censuré mais qui finira par être considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma français... et du cinéma mondial.

Réalisé dans le contexte européen menaçant de 1937, le film raconte la rencontre entre deux officiers français, le lieutenant Maréchal (Jean Gabin) et le capitaine de Boeldieu (Pierre Fresnay), capturés par les Allemands. Ces deux hommes, d'origines sociales différentes, sont internés avec d'autres prisonniers français parmi lesquels le tailleur Rosenthal (Marcel Dalio), fils d'un riche banquier juif. Tous trois s'associent pour préparer leur évasion mais ils sont transférés au dernier moment dans une forteresse dirigée par l'aristocrate von Rauffenstein (Erich von Stroheim), qui fraternise avec de Boeldieu malgré son appartenance nationale...

La trame initiale du film fut modifiée dans la mesure où, non content de s'intituler Les Aventures du lieutenant Maréchal, il ne se concentrait que sur les deux caractères principaux. De même, la présence d'Erich von Stroheim a été imposée à Renoir par la production. Le film s'inspire des récits d'évasion du Général Armand Pinsard (un Charentais né à Nercillac en 1887), que Jean Renoir avait rencontré pendant la Première Guerre mondiale et... qui lui avait sauvé la vie en 1915 alors qu'il était pris en chasse par un avion allemand ! Les deux hommes se retrouvent par hasard en 1934 et Armand Pinsard raconte alors sa captivité en Allemagne et son évasion à Renoir, qui s'en inspire pour écrire un premier scénario avec Charles Spaak. Ce projet s'intitula d'abord L'évasion de Pinsard.

Amputé de 18 minutes lors des premières projections publiques, écarté par le régime de Mussolini des possibles récompenses accordées par l'exposition internationale d'art cinématographique de Venise, censuré par Hitler en raison de son message pacifique, interdit par les autorités d'ocupation le 1er octobre 1940 et décrié par la critique en France même, le film tardera à retrouver son prestige. Il obtiendra néanmoins dès 1938 le Prix du meilleur film étranger, décerné par la critique américaine. Le jury du Festival de Venise ose lui attribuer le prix de la meilleure contribution artistique , provoquant la colère des autorités mussoliniennes et nazies. En 1958 à Bruxelles, enfin réhabilité et montré dans son intégralité, le film figure sur une liste des 12 meilleurs oeuvres de tous les temps. Il sera restauré une première fois en 1997.

Un grand nombre d'affiches a été réalisé autour du film de Renoir, de sa sortie à sa récente restauration en 2012, à partir d'un négatif (retrouvé dans les années 1970), qui avait vraisemblablement été récupéré à Berlin en 1945 par les troupes soviétiques. Toutes ses affiches illustrent la mutation des goûts et des styles publicitaires et artistiques mais aussi la mutation des techniques d'impression (de la lithographie à l'offset en passant par la sérigraphie) et des modes de production (de l'affichiste, véritable illustrateur, au simple metteur en page de photographies du film sur un format conventionnel).

L'affiche la plus connue a été conçue de manière postérieure en 1946 par Bernard Lancy, artiste connu par ailleurs pour avoir signé les affiches de L'Espoir de Malraux (1939) ou des Enchaînés d'Hitchcock (1946). Lancy fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui va alors donner au genre publicitaire cinématographique ses caractéristiques, jusqu’à en faire un genre autonome de l’affiche publicitaire. Ce sont alors désormais les acteurs qui sont l’argument principal de vente au public : leur visage s’étale largement sur les murs, mis en scène dans l’affiche comme dans les situations déterminantes de l’action du film. Mais l'affiche initiale de Lancy adopte pourtant une autre voie, probablement bien plus esthétique : dans une composition inclinée à 45°, nous observons la silhouette monochrome et rigide d'un soldat allemand de la Première Guerre mondiale (reconnaissable à son fameux casque à pointe, cet héritage prussien étant remplacé en 1916 par un casque en fer plus performant). Ce soldat statufié à la manière d'un golem semble vaciller sur son socle, telle une dictature déjà renversée, alors que son corps sinistre est lui-même transpercé au niveau du thorax par une trouée ouvrant sur un ciel bleu. A cette confontation symbolique des masses chromatiques se surperpose celle des corps puisque la trouée (provoquée par un obus ?) dévoile un oiseau blanc, une colombe de la Paix dont une aile blessée est retenue par un réseau de fils barbelés. Le symbole fort de l'oiseau blanc retenu prisonnier anticipe l'affiche La Colombe de la Paix, réalisée par Pablo Picasso en 1949.

Le spectateur déduira assez aisément de cette magnifique image lithographique les symboliques contradictoires contenues dans le film : la guerre et la fraternité, la dictature, l'aliénation et l'enfermement de l'individu opposées à sa possible liberté. Le militarisme dénoncé est clairement celui de l'Allemagne (rappelons le contexte de réalisation, un an avant les illusoires accords de Munich signés en septembre 1938) tandis que le titre rougeoyant "La Grande illusion" ne laisse aucun doute : guerre ou liberté, aucun choix ne sera malheureusement durablement profitable...

Dès 1938-1939, c'est cependant une autre affiche, de conception plus classique, qui accompagne le film : réalisé par Marigran et imprimé par Crépa, le visuel impose un film choral, soulignant l'opposition des hommes mais aussi l'espoir d'un "idéal" féminin. Nous retrouvons en bas de l'affiche la mention du prix obtenu à Venise à la barbe des autorités fascistes.

Par la suite, diverses affiches sont produites aux côtés du fabuleux visuel de Lancy, de 1938 à nos jours, alternant entre une monstration des principaux personnages (dont la rigidité aristocratique inquiétante de Von Stroheim ou le visage expressif et tragique de Gabin), l'opposition entre leurs joies (amour, musique, danse, liberté) et leurs angoisses, ainsi que la découverte de quelques décors du film, dont l'imposante silhouette du château médiéval alsacien du Haut-Kœnigsbourg (transformé en prison) ou la souriante campagne alpine. Dans chacun des cas, le visuel souligne l'opposition entre les espaces, les hommes et les enjeux de l'Histoire.

Affiche entoilée, illustrée par Nina Brodsky (1938), qui souligne doublement

l'un des moments clés du film : le sacrifice du capitaine de Boeldieu...

A tel point que la présence de Maréchal/Gabin est réduite à un nom et une ombre

dans le coin supérieur gauche !

Affiche par Guy Gérard Noel : contrastes entre ombres et lumières,

dans un parcours entravé (vers la gauche) vers la liberté...

Affiche par André Jourcin : l'opposition entre la masse sombre de la forteresse médiévale

et les trois bulles aériennes produit un contraste souligné par le titre en rouge sur fond noir.

Affiche par André Jourcin, qui souligne plutôt le dernier tiers du film,

sans négliger toutefois l'arrière-plan militariste.

Autre affiche d'André Jourcin rassemblant toutes les critiques presses liées au film.

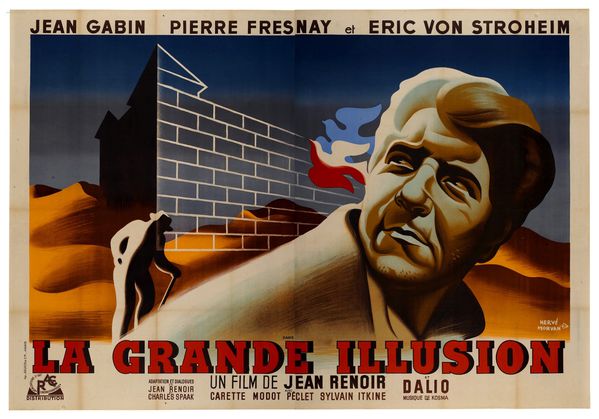

Affiche française au format paysage par Hervé Morvan (1946),

qui résonne des accents alors retrouvés de la Libération et de la Résistance française.

Affiches réalisées en 1958 par René Ferracci,

dans la veine des compositions épurées des années 1950.

Affiche française réalisée pour la version restaurée, le 15 février 2012 chez Carlotta.

Clôturons cet univers d'affiches par... l'affiche allemande,

qui ne montre aucun des protagonistes, mais demeure impressionnante !